我院喜获第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖

今年10月,在第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上,福建师范大学协和学院信息技术系2014届校友江杭领衔的项目《银行O2O移动支付》摘得银奖。全国仅有5所独立学院在此次大赛中获奖,协和学院便是其中之一。

一所独立院校,涌现出一批创业典型,得益于学院的创新创业教育人才培养机制。近年来,学院把创新创业教育融入应用型人才培养体系,不少学生走上创业路,并频频在各类创新创业赛事中获奖,更有校友创造了成功的创业案例。

经济与法学系2011届校友陈锦江的创业项目书境文创,出品校园手绘明信片,研发相关文化产品,目前已风靡全国;文化产业系2012届校友林良水开发“去学车”APP,可实现驾校选择、比较、报名、报考等一系列动作……

“创新创业教育不只是让学生们学会创业就可以,也不是让学生们大学期间就创业。我们想教会学生们方法,为他们撒下创新创业的种子,培养创新创业意识。有了这方面的知识积淀,他们未来也会有更多可能性。”学院教学实践与就业指导事务部主任陈争平说道。

打破院系壁垒健全创新创业教育体系

《银行O2O移动支付》项目负责人江杭成立的福建中移信息技术有限公司,致力于打造中国知名的银行移动支付服务提供商,为银行提供移动支付综合解决方案,为商户提供移动支付工具及O2O营销全生态解决方案,从技术上搭建一个连通消费者、商户和银行的二清平台。

“创业是一个连续的、积累的过程。”在校期间,江杭就积极参加实训,学习网络技术,锻炼创新思维。他说:“创业首先要夯实基础,才能在机遇来的时候努力抓住。”而学院正是致力于夯实学生的基础,让学生能有更多选择。根据学院人才培养定位和创新创业教育目标要求,努力促进专业教育与创新创业教育有机融合,将创新创业教育融入人才培养全过程。

有一门选修课,因其庞大的教师团队引起关注。“这是我这学期第三次来上这门课,却见到了这门课的第三位老师。”本学期第三堂课上,管理学系2015级工商管理专业的林秋萌说道。

这门课叫《大学生创业启蒙》,面向于全院对创新创业有兴趣的学生开放,针对项目确定、创业团队组建、商务模式选择、创业营销、商务模式等内容,由学院内外十多名教师针对不同内容轮流授课。最后一堂课上,学生们将现场模拟路演,介绍自己的项目,所有授课老师则齐聚一堂,以“投资人”身份进行投资。

《大学生创业启蒙》只是学院创新创业教育课程体系的其中一部分。该学院建立健全了“3+X创新创业教育课程体系建设计划”,即学术研究型、创新创业探索型、创业实战型3大类课程体系。学院设置跨院系课程,授课对象面向全院各个专业。课程设置以创意创新创业“三创”为核心内容,注重创意思维方法的训练和创意人才的培养:初阶开设关于创意和创新的必修课程,启发学生创意;中阶通过跨系组队、成果发表、创意竞赛等方式进行跨领域实践,将创意付诸实践;中阶过后则是创新与创业环节,通过组建创业团队、组织创业竞赛和进行创业培训等,为学生创新创业提供全程培育,创造创意价值。

创意-创新-创业无缝接轨的特色课程

“高校‘院系制’的传统教学组织方式已经无法适应创新创业人才培养的需要,这就要求高校要打破院系壁垒,整合不同院系之间的教学资源,以满足创新创业教育综合性的要求。”张杰副院长说道。

近年来,学院还增设创新创业教育课程,允许学分转换,共开设出30门创新创业教育课程,其中必修课程11门,选修课程19门。对获得创新创业训练计划项目立项并顺利结题的学生、参加各类创业大赛获奖学生、修习创新创业教育课程的学生均给予不同等级的学分认定,并且赋予这些学生置换学分的申请权利。

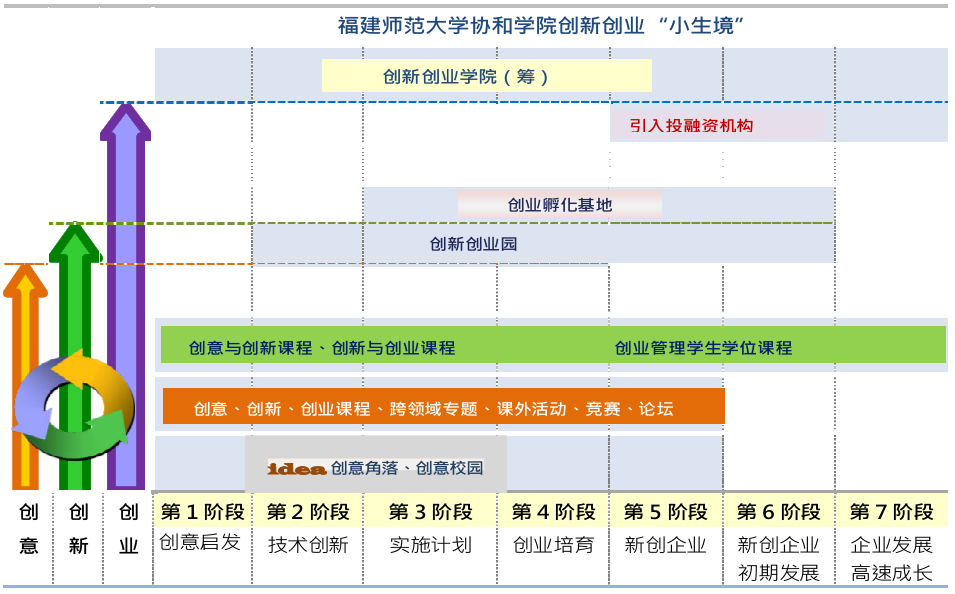

福建师范大学协和学院创新创业“小生境”

“高校创新创业教育的规划、执行和管理是个系统工程,需要在一个特定的空间中进行的,这类似于生态学中的‘小生境’。”陈争平说道。学院将创新创业人才培养纳入学院发展目标,加强顶层设计,注重联合校内外网络资源,实现了创新创业人才培养、创新研发、创业育成以及成立企业等多元诉求和多个环节的融会贯通,构建了创新创业教育特色“小生境”,不仅校园内形成了浓郁的创新创业文化氛围,激发了师生的创新精神和创业欲望,而且积极营造全社会尊重、鼓励和支持大学生创业的良好氛围。

基于学院较为完善的创新创业指导服务体系,近年来,学院自主创业学生数量不断增长。据不完全统计,2013年大学生自主创业36人,2014年达38人,2015年则达到44人。同时,大学生创业企业成活3年以上的比例也呈逐年递增趋势。

构架校企桥梁建立互利共赢合作平台

目前,管理学系2011届校友林庆新所创办的福建特艺城珠宝有限公司已在上海股权托管交易中心中小企业报价系统成功挂牌。创业成功的他不忘反哺母校,不仅免费面向在校学生开设“企业经理人”培训班,还邀请一些有创业想法的学生到公司实习。

“仅仅依靠校内的学习远远不够。学生想要创业,到企业里学习锻炼是很有帮助的。”林庆新说道。学院同样积极将企业带进校园,“校企合作”为学生“双创”学习提供了“第二课堂”。

“大学生学生在创业的过程中需要不断地实践学习,把企业引进学校,正是学院致力于做好大学生创业教育的体现。”陈争平表示。

“上了大学,整个人都变了个样儿了。”见到儿子郑智文回家后,泉州市某乡村的父母经常这样开心地感慨。大学里,管理学系2014级工商管理专业对创业颇有兴趣的郑智文总喜欢尝试新鲜事物,报名参加过学院的创业选修课程,更是在一场学院组织的创业项目路演上改变了创业方向。

为了帮助创业大学生快速、健康地成长,去年11月,学院举办了一场路演活动,邀请福建省青苹果大学生就业创业指导中心专家及社会企业大咖,为学生创业项目现场把脉、投资。

带着“咔咔造型O2O平台”的郑智文也参加了此次路演。“企业专家有过非常丰富的实践经验,他们的想法更有前瞻性。”郑智文坦言,有了企业专家的指导,他更能够找准市场定位和需求,因此也更加明确了自己的方向。

现在,郑智文虽然才大三,但已经成了一家主打健康品牌的御膳西厨餐饮店老板,营业额屡创突破。像郑智文这样的例子,在学院还有很多。

为了营造浓郁的创新创业文化氛围,学院每两周举办一次学生创业小沙龙,一个月邀请一次校外企业家进校互动,不定期举办各种创业实践培训班、创业项目路演和创业大赛。学院还与阿里巴巴(中国)教育科技有限公司签署合作协议并成为全国首批阿里巴巴优秀跨境电商人才培育基地,将携手阿里巴巴共同打造优秀跨境电商创业人才。

经过各种活动的锻炼,对于创业计划书的撰写和项目路演汇报,学生变得越来越成熟自信。未来,学院还将完善校校、校企、校地合作的协同育人机制,针对有强烈创业意愿的学生采取“点上突破”的教育方式,并结合时代特点,重点培育基于“互联网+”的创业学生。

打造双师型队伍高质量指导创业实践

值得一提的是,在校内开设创业课程、孵化出一批又一批成功创业案例的教师团队,全是学院自身培育的,而非外聘教师。创业课程也并非这些创业导师们的专职课程。

杜燕是学院人力资源管理专业的一名教师,在创业班主要承担《创新创业认知与创业精神》课程的教学。她曾有创业经历,现在还在某企业担任人力资源管理高级顾问和培训师职务。

“自身有过创业经历,在创新创业方面更加深有体会,给学生们上课的过程其实就是一个传达体会的过程。”杜燕表示,而在外挂职对于教师来讲也是一个实践学习的过程,有了这些经历再反哺课堂,效果会更佳。

为提升创新创业教育水平,在做好本院大学生创新创业工作的基础上,学院每年派出一部分创新创业专职教师为外校学生做创业培训和相关指导咨询,同时加强和各界校友的联系,为各界校友提供创业帮扶,把创业教育延伸至校外。此外,为了提升创新创业教师的教学和指导服务能力,学院每学年都预留一笔专款让教师外出学习深造,也邀请名师名家进校做指导,同时给有较重大贡献和成绩的创新创业教师给予奖励。

“这样能够刺激和鞭策教师主动学习和实践,提升自己的教学和指导服务能力。而这种‘内外双修’的创业帮扶促使学院创新创业工作质量获得更大的提升。”陈争平说道。

学院还鼓励教师自编教材,对编教材的教师给予奖补激励。由该学院教师参编的应用型创业就业指导教材——《就业力提升——大学生求职与创业指导》与《大学生职业发展与规划》,入选全国普通高等院校公共课“十二五”规划系列教材;而另一批由该学院创新创业教育教研室自编的创业教材目前已处于校稿阶段,接近出版。

目前,学院共有33名创新创业专职教师,其中有企业实践经验的占比72.7%,有创业经验的占比81.8%。据了解,现在学院创新创业基础类课程所需教师基本可以实现满足,为了面对全员更细化地分领域分学科的小班教学,今后将更偏重引进具有企业实践经验和创业经验的专职教师,使受益学生群体可以扩大。

“学院有很多学生在上学期间就建立自己的公司,学子们紧密结合成一个集体,形成了丰富的人脉资源,这在很大程度上发展了创新创业教育的形式和内容。”学院副院长张杰表示,“青年学生应当在创新的浪潮中开拓进取,在创业的实践中砥砺前行,要用能力证明自己。学院把创新创业教育融入应用型人才培养体系,不断打通创新创业壁垒,搭建各类平台,营造创新氛围,就是要让每个学生都有出彩的机会。”

附件下载: